こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。

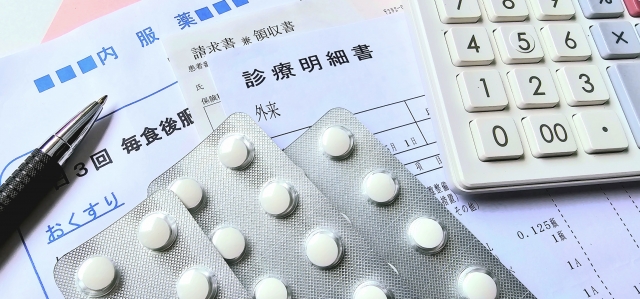

「年間10万円以上の医療費を支払った人しか、医療費控除は受けられない」——そんなふうに思っていませんか?

実はこの認識、正確ではありません。

医療費控除の条件には「10万円」という基準はありますが、所得の少ない人や一定の条件に該当する人は、10万円未満でも控除を受けられる場合があるのです。

この記事では、「医療費が10万円未満でも医療費控除を受けられる条件」や、「控除額の計算方法」「注意点」などを分かりやすく解説していきます。

医療費控除は、申請しなければ自動で受けられるものではありません。

まずは、「自分が該当するかどうか」をきちんと確認するところから始めましょう。

10万円未満でも医療費控除が受けられる条件とは?

所得200万円未満の人は「所得の5%」が基準になります。

医療費控除の条件として「10万円以上」という数字がよく知られていますが、これは正確には、「10万円または所得金額の5%のいずれか低い方」というルールに基づいています。

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

医療費控除額の計算

(実際に支払った医療費の合計額ー(1)の金額)ー(2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額

生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(2)10万円

(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

つまり、所得金額が200万円未満の人にとっては、「10万円」よりも「所得の5%」のほうが小さくなるため、10万円未満の医療費でも控除対象になる可能性があるのです。

下記に具体的な計算の例を出しておきます。

具体例

たとえば、年間の所得金額が180万円の人の場合

支払った医療費 = 9万5,000円

保険金などで補てんされる金額 = 0円 →(1)の金額

所得の5% = 180万円 × 5% = 9万円 →(2)の金額

(9万5,000円ー0円)ー9万円=5,000円 →医療費控除の金額

このように、所得が200万円未満の方は、医療費が10万円に届かなくても医療費控除を使える可能性があります。

セルフメディケーション税制という別ルートも

もうひとつ注目したいのが、セルフメディケーション税制です。

これは、一定の条件を満たす人が市販薬(OTC医薬品)の購入費用を医療費控除として申請できる制度で、医療費控除かセルフメディケーション税制かの選択適用となります。

セルフメディケーション税制の主な条件

対象者:健康診断やがん検診など、一定の健康管理活動を行っている人

対象となる医薬品:厚生労働省が指定するOTC医薬品

控除額:年間1万2,000円を超える部分(上限8万8,000円)

たとえば、風邪薬や湿布などをドラッグストアでよく購入する人で、健康診断も受けているような方であれば、この制度を使って医療費控除と同様の節税効果を得られる可能性があります。

「10万円ないから無理」と思って申告をあきらめている人は、本当は対象になる可能性があるかもしれません。

- 所得が200万円未満の人

- セルフメディケーション税制の対象になる人

このどちらかに該当するなら、医療費が10万円未満でも控除のチャンスがあります。

「自分が対象になるか」をぜひ確認してみてください。

所得別の控除ライン早見表

以下は、所得金額ごとに「医療費控除が受けられる最低ライン」をざっくりとまとめた早見表です。

給与収入の場合の目安も書いています。

| 給与収入 (年収の目安) | 所得金額(※1) | 自己負担ライン (所得の5%) | 医療費がこの額を 超えると控除対象 |

|---|---|---|---|

| 約100万円 | 約55万円 | 2万7,500円 | 2万8,000円~ |

| 約120万円 | 約75万円 | 3万7,500円 | 3万8,000円~ |

| 約140万円 | 約95万円 | 4万7,500円 | 4万8,000円~ |

| 約170万円 | 約120万円 | 6万円 | 6万1,000円~ |

| 約200万円 | 約150万円 | 7万5,000円 | 7万6,000円~ |

| 約250万円 | 約180万円 | 9万円 | 9万1,000円~ |

| 約300万円 | 約210万円 | 10万円 | 10万1,000円~ |

| 約400万円 | 約290万円 | 10万円 | 10万1,000円~ |

(例:年収200万円なら所得金額は約150万円)

※税制や控除内容により若干の差はありますが、おおよその目安としてご利用ください

この制度では、「支払った医療費の金額」だけでなく、「所得金額」も重要な判断材料です。

所得が低めの方ほど、自己負担ラインが10万円未満になるため、少額の医療費でも控除のチャンスがあるのです。

「10万円に届いていないから」と諦めず、一度ご自身の年収・所得額と照らし合わせてみてください。

医療費控除を受けるためのポイント

医療費控除は、確定申告を行うことで初めて受けられる制度です。

そのため、申告期限や対象となる期間について理解しておくことが大切です。

申請期限と対象期間

ポイント1:対象期間は「その年の1月1日~12月31日」

医療費控除の対象となる医療費は、1月1日から12月31日までに実際に支払ったものです。受診日ではなく「支払日」で判断される点に注意しましょう。

ポイント2:申告は過去5年までさかのぼって可能!

医療費控除は、申告期限の翌日から5年間まで遡って申請可能です。

例:2024年にかかった医療費 → 申告期限は2025年3月15日。ただし2029年までは申告可能!

「過去に申告し忘れていた」「知らずにスルーしていた」という場合も、領収書や記録が残っていれば取り戻せる可能性があります。

対象になる医療費

すべての医療費が控除対象になるわけではありません。

美容目的の整形や、対象外のサービスには注意が必要です。

医療費控除の対象になる例

- 病院や診療所での治療費

- 処方薬代

- 通院のための交通費(公共交通機関)

対象にならない例

- 美容整形や審美歯科(ホワイトニングなど)

- 健康食品・サプリメント代

- 自家用車での通院時のガソリン代や駐車料金

「治療のためか」「予防・美容のためか」が判断基準になります。

また、医療費控除には、「医療行為そのもの以外にかかった費用」も含められるケースがあります。

控除に含められる可能性がある費用

- 通院にかかったバス・電車代(付き添いが必要な場合はその人の分もOK)

- 医師の指示によるあんま・マッサージ代

- 義歯、義眼、松葉杖などの補装具費用

意外と見落とされがちな部分ですが、こまめに記録を残しておくことで、申告時に大きな差が出ることもあります。

医療費控除を受ける際の注意点

ここまで見てきたとおり、医療費控除は「年間10万円以上かかった人だけの制度」ではありません。

所得が少ない人は、医療費が5万円台や6万円台でも控除を受けられる可能性があります。

ただし、制度をうまく活用するためには前述してきたようにいくつかの注意点があります。

- 所得が200万円未満の方は所得金額によって医療費控除額が異なる

- 医療費控除かセルフメディケーション税制かの選択適用

- 申請期限(5年前の分まで)と対象期間(1月1日~12月31日)

- 対象になる医療費とならない医療費

支払額が少なくても、申告することで数千円〜数万円の税金が戻ることもあります。

制度を正しく知って、賢く活用していきましょう。

佐藤 修一

税理士法人Accompany 代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。