こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。

企業経営において、「数字を正しく読み解く力」は欠かせません。

特に財務諸表をもとにした財務分析は、経営状態を客観的に把握し、今後の方針を判断するための大切なツールです。

しかし、中小企業の現場では「分析のやり方がわからない」「日々の業務に追われて手が回らない」という声をよく耳にします。

決算書や試算表の数字を見ても、具体的にどこに注目すればいいのか分からず、結局「なんとなく今年も去年と同じ」という判断になってしまうことも少なくありません。

近年、こうした課題に対する解決策として注目されているのが「AI(人工知能)」の活用です。

AIは膨大な数値データを短時間で処理し、一定のパターンや傾向を読み取るのが得意です。

最近では、会計データを取り込んで自動的に分析・コメントまで出してくれるツールも登場しており、「AIを活用して財務分析ができる時代」が現実になってきました。

そこで今回、実際にAIツールを使って財務分析を行ってみることにしました。

AIは、企業の財務をどこまで読み解けるのか?その一端をお伝えできればと思います。

今回使用したツールの紹介

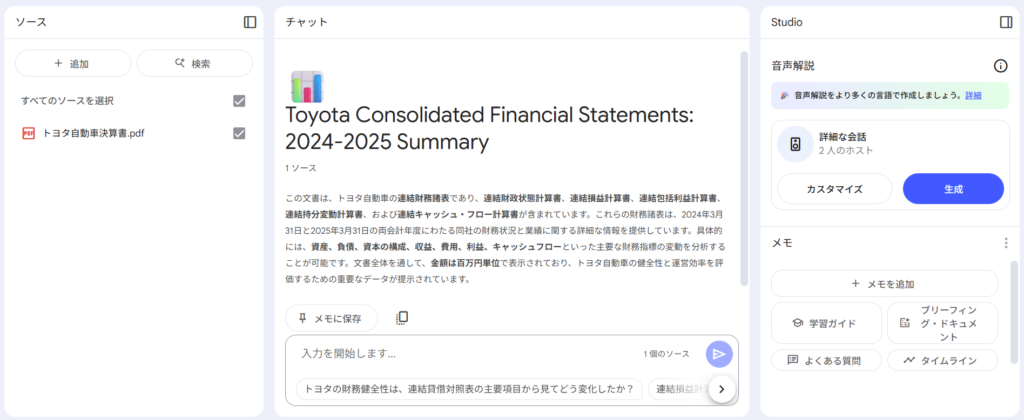

今回使用したAIツールは、Googleが開発した「NotebookLM」というツールです。

いま話題の生成AIユーザーとは異なり、アップロードされたPDFや動画などの情報に基づいて、要約や質問に対する回答ができるという特徴があります。

今回、IR BANKが公開しているトヨタ自動車株式会社の以下の情報を読み込ませました。

- 2025年03月期 連結財政状態計算書(P7~8)

- 2025年03月期 連結損益計算書及び連結包括利益計算書(P9~10)

- 2025年03月期 連結持分変動計算書(P11)

- 2025年03月期 連結キャッシュ・フロー計算書(P12)

参照:トヨタ自動車 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)

NotebookLMの操作方法

トップ画面の「ノートブックを新規作成」をクリックして、ダウンロードしたPDFをアップロードします。

アップロードして、数秒で以下の画面が表示されます。

ここまで非常にスムーズで使いやすい印象でした。

また、想定される質問をいくつか提案してくれる機能は使い勝手が良いと感じました。

NotebookLMで得られた財務分析内容

早速提案されている3つの質問をしてみると、以下の回答が得られました。

回答に要する時間は、1つあたり約10秒ほどでした。

①トヨタの財務健全性は、連結貸借対照表の主要項目から見てどう変化したか?

トヨタの連結貸借対照表の主要項目から見た財務健全性の変化について、2024年3月31日と2025年3月31日の両会計年度を比較して説明します。

全体として、トヨタの財務健全性は、連結貸借対照表の主要項目から判断すると、2025年3月31日会計年度において改善傾向を示していると考えられます。

主な変化は以下の通りです。

- 総資産の増加

- 2024年3月31日時点の総資産は90兆1,142億9,600万円であったのに対し、2025年3月31日時点では93兆6,013億5,000万円に増加しました。これは、トヨタの事業規模が拡大していることを示唆しています。

- 流動資産と流動負債のバランス

- 流動資産合計は、2024年3月31日の34兆7,142億7,900万円から、2025年3月31日には37兆78億6,760万円へ増加しました。

- 一方、流動負債合計は、2024年3月31日の29兆1,779億900万円から、2025年3月31日には29兆4,342億2,000万円へ増加しました。

- 流動資産の増加額(約2兆3,644億円)が流動負債の増加額(約2,563億円)を大きく上回っており、短期的な支払い能力(流動性)が改善していると評価できます。

- 特に「その他の金融資産」が4兆7,021億6,800万円から6兆9,357億5,900万円へ大幅に増加しています。

- 有形固定資産への継続的な投資

- 有形固定資産合計は、2024年3月31日の14兆2,577億8,800万円から、2025年3月31日には15兆3,336億9,300万円へ増加しています。これは、事業活動のための設備投資が継続的に行われていることを示しています。

- 負債と資本の構成

- 負債合計は、2024年3月31日の54兆8,749億5,800万円から、2025年3月31日には56兆7,224億3,700万円へ増加しました。

- しかし、資本合計(自己資本)も、2024年3月31日の35兆2,393億3,800万円から、2025年3月31日には36兆8,789億1,300万円へ増加しています。

- 負債と自己資本の両方が増加していますが、自己資本が着実に増加していることは、企業の財務基盤が強化されていることを示します。特に、利益剰余金が32兆7,953億6,500万円から35兆8,412億1,800万円へ大幅に増加しており、これは企業が過去の利益を蓄積し、財務体質を強化している証拠です。

- 有利子負債は流動・非流動ともに増加していますが(流動:15兆4,062億8,400万円から15兆8,295億1,600万円、非流動:21兆1,554億9,600万円から22兆9,633億6,300万円)、総資産の増加や自己資本の増加と比較すると、レバレッジが過度に高まっているわけではないと見られます。

総括すると、トヨタは2025年3月31日会計年度において、資産規模を拡大させつつ、短期流動性を改善し、利益剰余金の蓄積を通じて自己資本を厚くすることで、財務健全性を向上させていると判断できます。

②連結損益計算書に基づき、トヨタの収益性と費用構造の推移はどうか?

収益性の推移

- 営業収益合計の増加:

- 2024年3月31日会計年度の営業収益合計は45兆953億2,500万円でしたが、2025年3月31日会計年度には48兆367億400万円に増加しました。これは、約2兆9,413億7,900万円の増加(約6.5%増)であり、事業規模の拡大を示しています。

- このうち、商品・製品売上収益は41兆6,481億3,000万円から43兆5,988億7,700万円へ増加しています。

- 特に金融事業に係る金融収益が大幅に増加しており、2024年3月31日の3兆4,471億9,500万円から、2025年3月31日には4兆4,378億2,700万円となりました。約1兆円の増加は、金融事業の貢献度が高まっていることを示唆しています。

- 営業利益の減少:

- 上記のように営業収益は増加したものの、費用増加の影響により、営業利益は5兆3,529億3,400万円から4兆7,955億8,600万円へと減少しました。これは約5,573億4,800万円の減少(約10.4%減)です。

- 税引前利益および当期利益の減少:

- 税引前利益は6兆9,650億8,500万円から6兆4,145億9,000万円へ減少しました。

- 当期利益も5兆714億2,100万円から4兆7,897億5,500万円へと減少しています。これは約2,816億6,600万円の減少(約5.6%減)です。

- 親会社の所有者に帰属する当期利益も、4兆9,449億3,300万円から4兆7,650億8,600万円へと減少しています。

費用の推移

- 売上原価並びに販売費及び一般管理費合計の増加:

- 営業収益の増加以上に、売上原価並びに販売費及び一般管理費合計が増加しています。

- 2024年3月31日会計年度の39兆7,423億9,000万円から、2025年3月31日会計年度には43兆2,411億1,800万円へと増加しました。これは約3兆4,987億2,800万円の増加(約8.8%増)であり、営業収益の増加率(約6.5%)を上回っています。

- 各費用の内訳:

- 売上原価は33兆6,006億1,200万円から35兆5,101億5,700万円へ増加。

- 金融事業に係る金融費用は2兆1,263億9,500万円から2兆9,485億900万円へ大幅に増加しており、金融収益の増加を一部相殺しています。

- 販売費及び一般管理費も4兆153億8,300万円から4兆7,824億5,200万円へと増加しています。

- その他の損益項目:

- 為替差損益<純額>は、2024年3月31日の1,875億6,800万円のプラスから、2025年3月31日には7,052億9,200万円のプラスへと大きく改善し、利益を押し上げる要因となりました。

- 一方で、持分法による投資損益は7,631億3,700万円から5,912億1,900万円へ減少。

- その他の金融収益も7,472億3,600万円から5,567億円へ減少しています。

- 法人所得税費用は1兆8,936億6,500万円から1兆6,248億3,500万円へ減少しており、これは当期利益の減少幅を抑える要因となりました。

まとめ

トヨタは2025年3月31日会計年度において、総じて営業収益は拡大したものの、売上原価、金融事業費用、販売費及び一般管理費といった費用全体の増加が収益の伸びを上回った結果、営業利益および当期利益は減少しました。為替差益の好転が一定の貢献をしたものの、費用増の圧力が収益性を低下させたと言えます。これは、事業規模の拡大に伴うコスト管理の重要性を示唆する傾向と見られます。

③連結キャッシュ・フロー計算書から、トヨタの資金の流れと財務活動の変化は何か?

連結キャッシュ・フロー計算書に基づくと、トヨタの資金の流れと財務活動は、2024年3月31日会計年度から2025年3月31日会計年度にかけて、特に財務活動からのキャッシュ・フローが大幅に減少したことにより、現金及び現金同等物が純減に転じるという大きな変化が見られます。

主要な項目から見た資金の流れと財務活動の変化は以下の通りです。

1.営業活動によるキャッシュ・フロー

- 営業活動によるキャッシュ・フローは減少しました。

- 2024年3月31日会計年度は4兆2,063億7,300万円の流入でしたが、2025年3月31日会計年度には3兆6,969億3,400万円の流入となりました。これは約5,094億円の減少です。

- 当期利益の減少が影響しています。当期利益は5兆714億2,100万円から4兆7,897億5,500万円へ減少しました。

- 減価償却費及び償却費は増加しており、キャッシュ・フローの調整項目としてプラスに寄与しています(2兆870億6,600万円から2兆2,512億3,300万円へ増加)。

- 金融事業に係る債権の増加額(キャッシュ・フローのマイナス要因)は縮小しましたが、依然として多額の流出要因です。2024年3月31日会計年度は△3兆3,984億3,400万円の流出でしたが、2025年3月31日会計年度は△2兆3,896億6,500万円の流出となりました。

- 法人所得税の支払額は大幅に増加し、キャッシュ・フローを押し下げる要因となりました。1兆1,243億2,200万円から2兆5,013億1,500万円へ増加しています。

- 一方で、利息の受取額は増加し、キャッシュ・フローに貢献しています(2兆2,921億5,600万円から2兆6,727億2,400万円へ)。

2.投資活動によるキャッシュ・フロー

- 投資活動によるキャッシュ・フローの流出額は減少しました。

- 2024年3月31日会計年度は△4兆9,987億5,100万円の流出でしたが、2025年3月31日会計年度には△4兆1,897億3,600万円の流出となりました。流出額が約8,090億円減少しました。

- これは、公社債の満期償還が大幅に増加したことが主な要因です。1兆499億6,300万円から2兆7,136億4,900万円へ増加しました。

- 一方で、有形固定資産の購入(賃貸資産を除く)や賃貸資産の購入、公社債及び株式の購入は増加しており、積極的な投資が継続されています。

- 有形固定資産の購入は△1兆8,464億4,700万円から△1兆9,068億1,100万円へ。

- 賃貸資産の購入は△2兆8,676億6,000万円から△2兆9,969億2,000万円へ。

- 公社債及び株式の購入は△2兆9,727億7,900万円から△3兆9,655億5,000万円へ。

3.財務活動によるキャッシュ・フロー

- 財務活動によるキャッシュ・フローは大幅に減少しました。

- 2024年3月31日会計年度の2兆4,975億5,800万円の流入から、2025年3月31日会計年度には1,972億3,600万円の流入へと、約2兆2,903億円もの大幅な減少となりました。

- この大幅な減少の主な要因は以下の通りです。

- 長期有利子負債の返済額の増加: 8兆7,523億2,900万円から10兆8,722億6,200万円へ増加しました。

- 自己株式の取得額の大幅な増加: 2,310億6,900万円の流出から、1兆1,790億4,300万円の流出へと、約9,479億円増加しました。これは積極的な株主還元策を示唆します。

- 親会社の所有者への配当金の支払額の増加: 8,801億9,700万円から1兆1,323億2,900万円へ増加しました。

4.現金及び現金同等物の純増減額

- これらの結果、現金及び現金同等物の純増減額は、前期の増加から当期は減少に転じました。

- 2024年3月31日会計年度は1兆8,950億9,400万円の増加でしたが、2025年3月31日会計年度には△4,296億5,600万円の減少となりました。

まとめ:

トヨタは2025年3月31日会計年度において、営業活動によるキャッシュ創出能力が前期より減少した一方で、投資活動では大規模な投資を継続しつつも満期償還により流出が抑制されました。しかし、財務活動において、長期有利子負債の返済を増加させ、特に自己株式の取得や配当金の支払いといった株主還元を積極的に行ったことで、資金調達による流入が大幅に減少し、結果として手元の現金が減少するという資金の流れの変化が見られます。これは、事業活動で得たキャッシュを、借入金の返済や株主還元に充当する財務戦略のシフトを示唆していると考えられます。

AI財務分析のメリット・デメリット

メリットは、やはり瞬時に要約と分析をしてくれる点です。

財務分析は専門的な知識が必要で、時間と手間がかかりますが、

AIを使えば専門的な知識がない方でも、手軽に財務分析をすることができます。

デメリットは、その業界やその企業特有の事象は考慮されないという点です。

あくまで数字のみの分析になるので、数字の裏にある個別ストーリーを読み解くのは、まだまだ人間の仕事です。

まとめ

いかがだったでしょうか。

AIを使った財務分析は、「売上総利益率が低下している」「固定比率が高すぎる」など、注意すべきポイントを自動で指摘してくれる機能は、経営判断の第一歩として有効です。

しかしながら、AIが出力する分析結果はあくまで表面的な数字の動きにとどまる場合が多いため、「最終的な経営判断」まで落とし込むことは不可能です。

一方で私たちは、これまでの顧問先の業績推移や業種特性、経営者の考え方などを日々のコミュニケーションを通じて理解しています。

だからこそ、AIで得られた分析結果を「鵜呑みにする」のではなく、そこに人の判断を加えて「最終的な経営判断」まで落とし込むことが可能になります。

AIと人がそれぞれの強みを活かしながら、顧問先の経営課題に寄り添っていくことが、これからの税理士事務所の新しい役割だと考えています。

佐藤 修一

税理士法人Accompany 代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。