先日、経済産業庁、中小企業庁が発表している中小企業の経理に関する状況についての調査を見てみました。

それによると現状の中小企業の経理や会計について諸々に関する問題は以下のようになっているようです。

- ・経営者が決算書等より自社の状況を説明できる割合30%

- ・月次決算を行っている割合40%

- ・黒字企業の割合30%

- ・会計は過去の情報に過ぎないので経営に使えないと考えている

中小企業では、赤字企業が多く、利益を重視していない企業が多いので月次決算を行っていない‥社長が数字に興味があまりないケースがみられるようです、

これまで中小企業の経営者の方とお話しさせていただき感じることは‥

現状の自社の経営にそもそもなぜ利益が必要か、いくらの利益が必要か明確になっていないから、利益が足りない、赤字になってしまっているのではないかと思います。

そして‥1番の問題点は、会計を重視した経営を行っていない⇒どんぶり経営になってしまっていることだと感じています。

会計=貸借対照表や損益計算書など試算表ではありません。

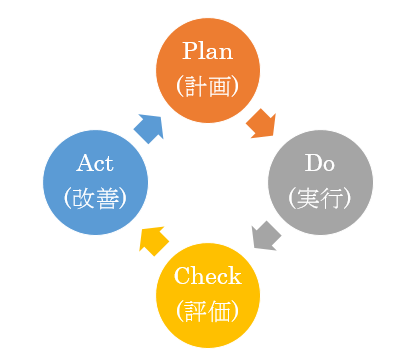

会計を経営に活かすとは、数字をベースにPDCAサイクルを回していくことです。

まず、売上や原価、粗利益の品目別分析、取引先別分析、一人あたりの生産性、借入の依存度資金の状態、在庫の回転期間、回転率、交差比率など数値的な分析から見えてくる現状把握、問題点と将来改善の方向性を明確にすることからスタートします。

- ①そこで、見えてきた問題点、チャンスをどのように改善するかを仮説を立ていくらの利益が必要かなどを計画します。⇒Plan(計画)

- ②その計画をもとに実際行動します。⇒Do(実行)

- ③そして、行動した結果どうだったのか、仮説どおりだったのか、想定した結果通りに利益が増えたのかを検証します。⇒Check(評価)

- ④検証した結果、このまま計画を進めていいのか、計画の練り直し、立て直しが必要なのかを検討し、必要であれば、計画の立て直しを行います。⇒Act(改善)

特に変化の早い市場環境であればあるほどより数を多くPCDAサイクルを回すことが必要で、

このPDCAサイクルをより細かい事業部単位、グループ単位で回すことができれば、より効果的なものとなるように思います。

そして、このPDCAサイクルをよりスピーディーかつ情報をより多くのメンバーで組織内で共有するのに必要なのが、freee(フリー)やMFクラウド会計などのクラウド会計です。

このように経営を行うためには色んな分析方法、その分析方法の使い方を知り、数字に強くなる必要がありますが、いきなり数字に強く自社の経営状況が数字から判断できる人はいません。

数字に強くなるには、継続的に数字に関心をもって数字を見続けることが必要です。

弊所には、日本政策金融公庫出身のスタッフがおりますが、決算書等から経営の歴史、問題点、強みが自然と見えてくるようです。

これは、これまで、数千社と決算書等の数字を見てきたからだと思います。

数字に強くなるには、何回も数字を見ることができる環境(=クラウド会計)が必要となります。

freee(フリー)やMFクラウド会計などクラウド会計を導入すれば、インターネット環境さえあれば、見たい時にいつでも自社の状況を見ることができます。

クラウド会計は、導入コストが低く、既存の会計ソフトと互換性が高く、弥生会計やPCA、ミロクなどと同時に利用することも可能ですので、PCDAサイクルとセットでクラウド会計是非、試してみてください。

佐藤 修一

税理士法人Accompany 代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。